和音を漢字る一語一会~京都・広島~

イベント概要

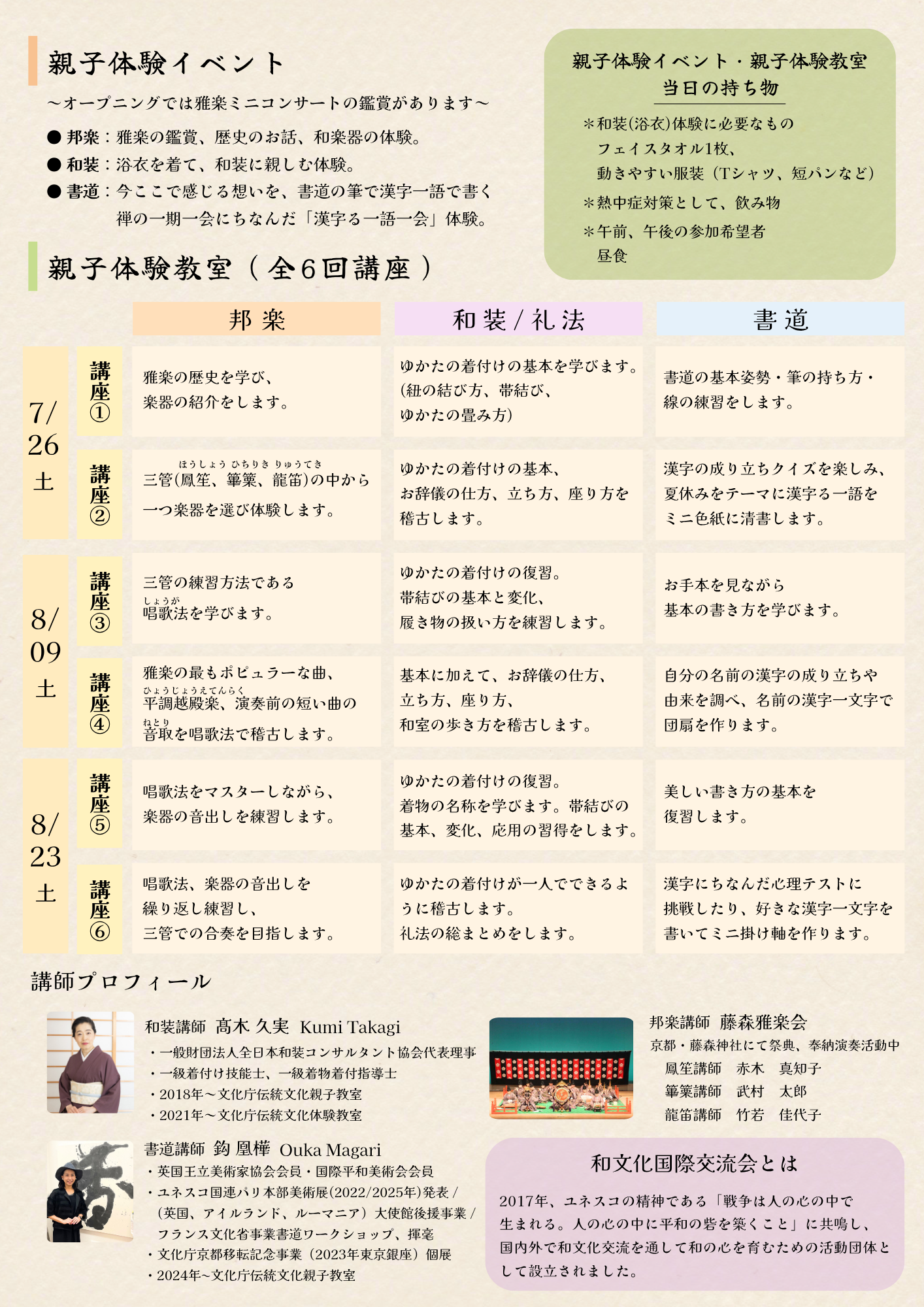

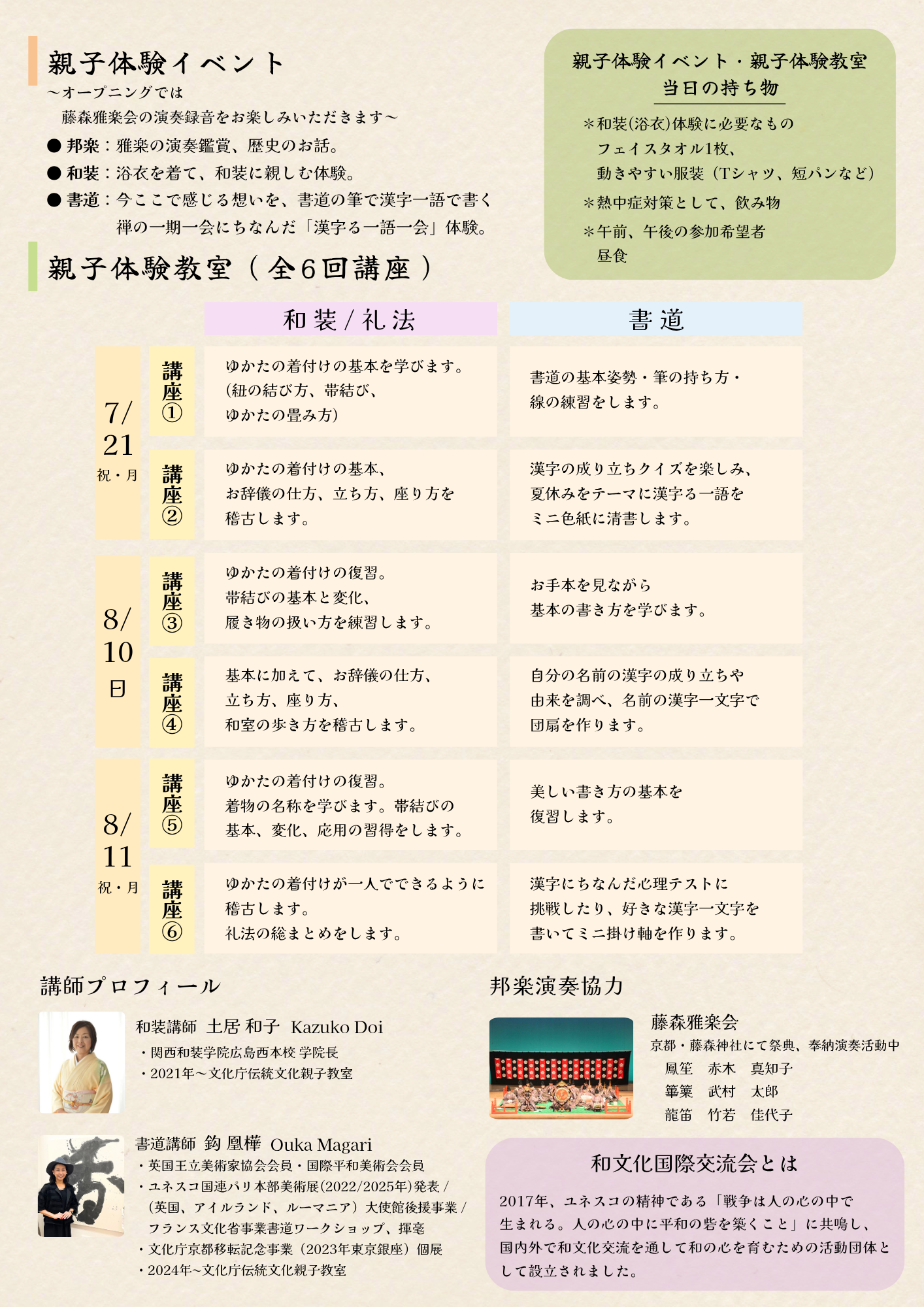

イベント名

令和7年度文化庁伝統文化親子教室事業(地域展開型)

「和音を漢字る一語一会〜京都・広島」

日付

京都:2025年7月19日、7月26日、8月9日、8月23日

広島:2025年7月20日、7月21日、8月10日、8月11日

場所

京都:東福寺大慧殿

広島:JMSアステールプラザ

備考

参加無料・小学1年生から中学3年生対象(高校生も可)

主催

和文化国際交流会

後援

京都府 / 京都市 / 京都市教育委員会 / 京都新聞 / 広島市 / 広島市教育委員会

協力

(一財)全日本和装コンサルタント協会 / 関西和装学院広島西本校 / 日本書道文化協会「街なか書道体験」/藤森雅楽会 / 全国書道用品生産連盟 / (株)ならや本舗 / ピアチャミュージックメソッド

京都会場

講師

邦楽:藤森雅楽会 鳳笙 :赤木 真知子、篳篥 :武村 太郎、龍笛 :竹若 佳代子ほか

和装:髙木 久実ほか

書道:鈎 凰樺ほか

7月19日の親子体験イベントでは、藤森雅楽会の邦楽演奏鑑賞後、邦楽・和装/礼法・書道の3講座を30分ずつ体験しました。邦楽では、雅楽の鑑賞、歴史のお話、和楽器の体験。和装/礼法では、浴衣を着て、和装に親しむ体験。書道では、今ここで感じる想いを、書道の筆で漢字一語で書く禅の一期一会にちなんだ「漢字る一語一会」体験を行いました。

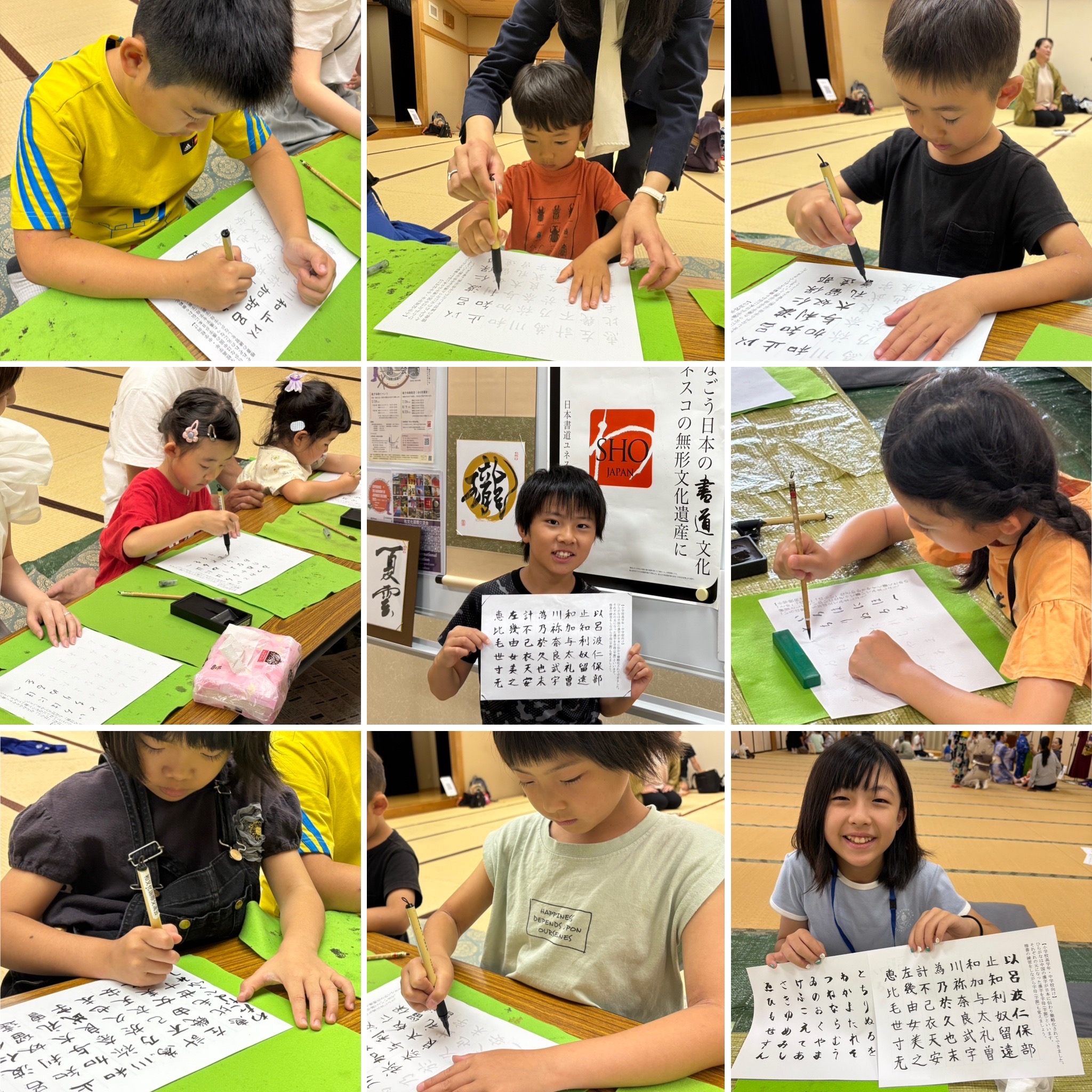

親子体験教室(全6回講座)は、東福寺大慧殿にて、7月26日、8月9日、8月23日の3日間にかけて行われました。雅楽の歴史や楽器について学び、三管(鳳笙ほうしょう、篳篥ひちりき、龍笛りゅうてき)の中から一つ楽器を選び体験しました。三管の練習方法である唱歌法(しょうがほう)を学びました。雅楽の最もポピュラーな曲、平調越殿楽(ひょうじょうえてんらく)、演奏前の短い曲の音取(ねとり)を唱歌法で稽古したり、楽器の音出しの練習をし、三管での合奏を目指しました。和装/礼法では、紐の結び方、帯結び、浴衣の畳み方など、浴衣の着付けを学びました。着付けだけではなく、礼法としてお辞儀の仕方、立ち方、座り方、和室の歩き方を稽古しました。書道では、書道の基本姿勢、筆の持ち方、線の練習を学びました。漢字の成り立ちクイズや、漢字にちなんだ心理テストなどを楽しみながら、今ここで感じる想いを、書道の筆で漢字一語で書く禅の一期一会にちなんだ「漢字る一語一会」では、ミニ色紙への清書、団扇、ミニ掛け軸などを作成しました。同時開催「街なか書道体験」(協力:日本書道文化協会)も行いました。

広島会場

講師

和装:土居 和子ほか

書道:鈎 凰樺ほか

協力

邦楽:藤森雅楽会 鳳笙 :赤木 真知子、篳篥 :武村 太郎、龍笛 :竹若 佳代子ほか

7月20日の親子体験イベントでは、邦楽の演奏録音(協力:藤森雅楽会)を鑑賞後、和装/礼法・書道の2講座を30分ずつ体験しました。和装/礼法では、浴衣を着て、和装に親しむ体験。書道では、今ここで感じる想いを、書道の筆で漢字一語で書く禅の一期一会にちなんだ「漢字る一語一会」体験を行いました。

親子体験教室(全6回講座)は、JMSアステールプラザにて、7月21日、8月10日、8月11日 の3日間にかけて行われました。和装/礼法では、紐の結び方、帯結び、浴衣の畳み方など、浴衣の着付けを学びました。着付けだけではなく、礼法としてお辞儀の仕方、立ち方、座り方、和室の歩き方を稽古しました。書道では、書道の基本姿勢、筆の持ち方、線の練習を学びました。漢字の成り立ちクイズや、漢字にちなんだ心理テストなどを楽しみながら、今ここで感じる想いを、書道の筆で漢字一語で書く禅の一期一会にちなんだ「漢字る一語一会」では、ミニ色紙への清書、団扇、ミニ掛け軸などを作成しました。同時開催「街なか書道体験」(協力:日本書道文化協会)も行いました。

また、戦後80周年を迎える広島、京都にて、講師と参加者全員が平和への想いを込めて折り鶴を折り、「平和」の漢字を書きました。参加者一人一人が平和の尊さを改めて心に刻み、その願いを形にする機会となりました。平和のシンボルとして世界中で認識されている折り鶴は日本の伝統文化であり、子供たちの未来に向けて平和をつなぐ貴重な体験としても行われました。

イベント動画

イベントの広告動画です(制作:(株)macaron Labo.)

イベントの動画です